近日,在2024中國國際礦業大會上,自然資源部發布了全國首批15個生產礦山生態修復典型案例,由陜西省煤層氣生態產業公司參與設計并施工的曹家灘礦業公司生態修復案例作為陜西省唯一案例成功入選,為全國生產礦山進一步推動生態修復工作提供了寶貴經驗。

礦山生態修復是國土空間生態修復的重要工作內容,在推動礦業綠色轉型和高質量發展中發揮著重要作用。本次公布的案例是礦山企業積極探索、深入開展生態修復實踐的縮影。案例展示了生產礦山在推進礦區生態修復工作中保護優先、源頭防控,統籌規劃、科學實施,科技引領、技術創新等方面的先進做法,以及在改善礦區生態系統功能和人居環境、促進自然資源節約集約循環利用、產業導入與轉型發展等方面取得的成效,展現了礦山企業承擔社會責任、履行生態修復法定義務的典范。

礦山生態修復是國土空間生態修復的重要工作內容,在推動礦業綠色轉型和高質量發展中發揮著重要作用。本次公布的案例是礦山企業積極探索、深入開展生態修復實踐的縮影。案例展示了生產礦山在推進礦區生態修復工作中保護優先、源頭防控,統籌規劃、科學實施,科技引領、技術創新等方面的先進做法,以及在改善礦區生態系統功能和人居環境、促進自然資源節約集約循環利用、產業導入與轉型發展等方面取得的成效,展現了礦山企業承擔社會責任、履行生態修復法定義務的典范。

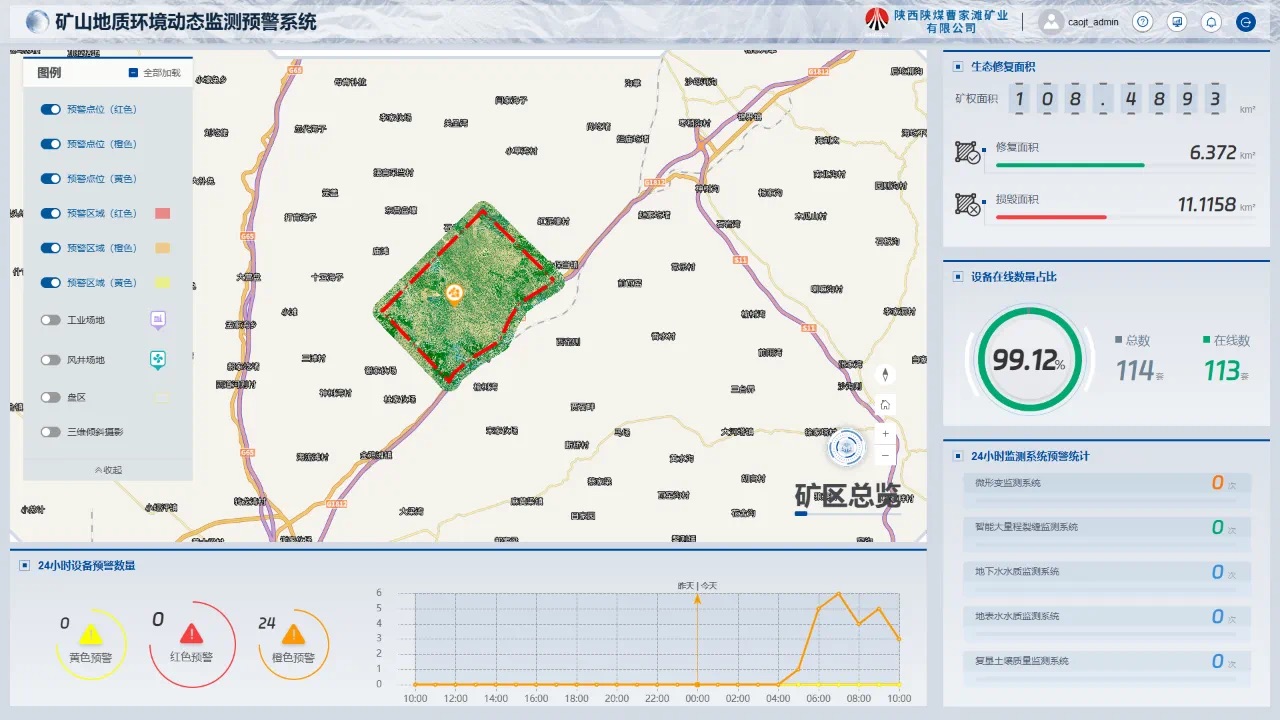

近年來,曹家灘礦業公司立足資源稟賦,強化國企擔當,牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,堅持生產礦山邊開采、邊修復,注重系統規劃、標準引領,因地制宜、精準施策,源頭管控和整體保護。在此過程中,陜西省煤層氣生態產業公司根據現場探勘地形、地貌、植被等資料,編制了《曹家灘煤礦礦山地質環境與土地復墾監測規劃》及詳細施工方案,布設監測設備116套,建成全省首個礦山地質環境動態監測預警系統,實現對礦區地表形變、水土環境、地質災害的動態監測和預警預報。參照國際先進經驗及黃河流域生態保護和高質量發展規劃,結合礦區實際,按照“統籌實施、突出特色、保護優先、規模治理、分類實施、系統推進”的思路,編制完成了《曹家灘煤礦國家級生態修復產業示范園總體建設規劃》,分階段對沉陷區上的林地、草地及沙地進行綜合性修復治理。采用生物固沙、束水、歸槽等措施治理2.2萬畝土地,搭建“開放型”政產學研一體平臺進行技術研發,實現了對疏矸水的有效再利用,通過系統推進礦山生態修復。

近年來,曹家灘礦業公司立足資源稟賦,強化國企擔當,牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,堅持生產礦山邊開采、邊修復,注重系統規劃、標準引領,因地制宜、精準施策,源頭管控和整體保護。在此過程中,陜西省煤層氣生態產業公司根據現場探勘地形、地貌、植被等資料,編制了《曹家灘煤礦礦山地質環境與土地復墾監測規劃》及詳細施工方案,布設監測設備116套,建成全省首個礦山地質環境動態監測預警系統,實現對礦區地表形變、水土環境、地質災害的動態監測和預警預報。參照國際先進經驗及黃河流域生態保護和高質量發展規劃,結合礦區實際,按照“統籌實施、突出特色、保護優先、規模治理、分類實施、系統推進”的思路,編制完成了《曹家灘煤礦國家級生態修復產業示范園總體建設規劃》,分階段對沉陷區上的林地、草地及沙地進行綜合性修復治理。采用生物固沙、束水、歸槽等措施治理2.2萬畝土地,搭建“開放型”政產學研一體平臺進行技術研發,實現了對疏矸水的有效再利用,通過系統推進礦山生態修復。

截至2023年底,礦區植被恢復面積達到16萬平方米,植被覆蓋率從不足10%提升至50%以上,帶動周邊村鎮自發造林1.39萬畝,完成提質增效面積5.6萬畝,為1萬畝林草地生態修復區和六千余畝農田提供灌溉,實現礦區農田年產量持續增收5000余萬元,帶動就業兩千余人。通過農光互補示范園及智慧礦山AAA級生態旅游景區開發項目,探索形成了可復制、可推廣、可持續的礦山生態修復模式,破解了黃河流域生態保護和高質量發展難題,實現了生態效益、環境效益、社會效益和經濟效益協同發展。(劉小虎 牛文斌 杜俊成)